駐日フィンランド大使館附武官らとの意見交換

主任研究員 増永真悟

2月13日、ヤン・エンストロム氏(駐日フィンランド大使館附武官、海軍大佐)がJFSSに来訪し、岩田清文JFSS顧問(元陸上幕僚長)並びに武居智久JFSS顧問(元海上幕僚長)との日本を取り巻く安全保障環境に関する意見交換を行った。

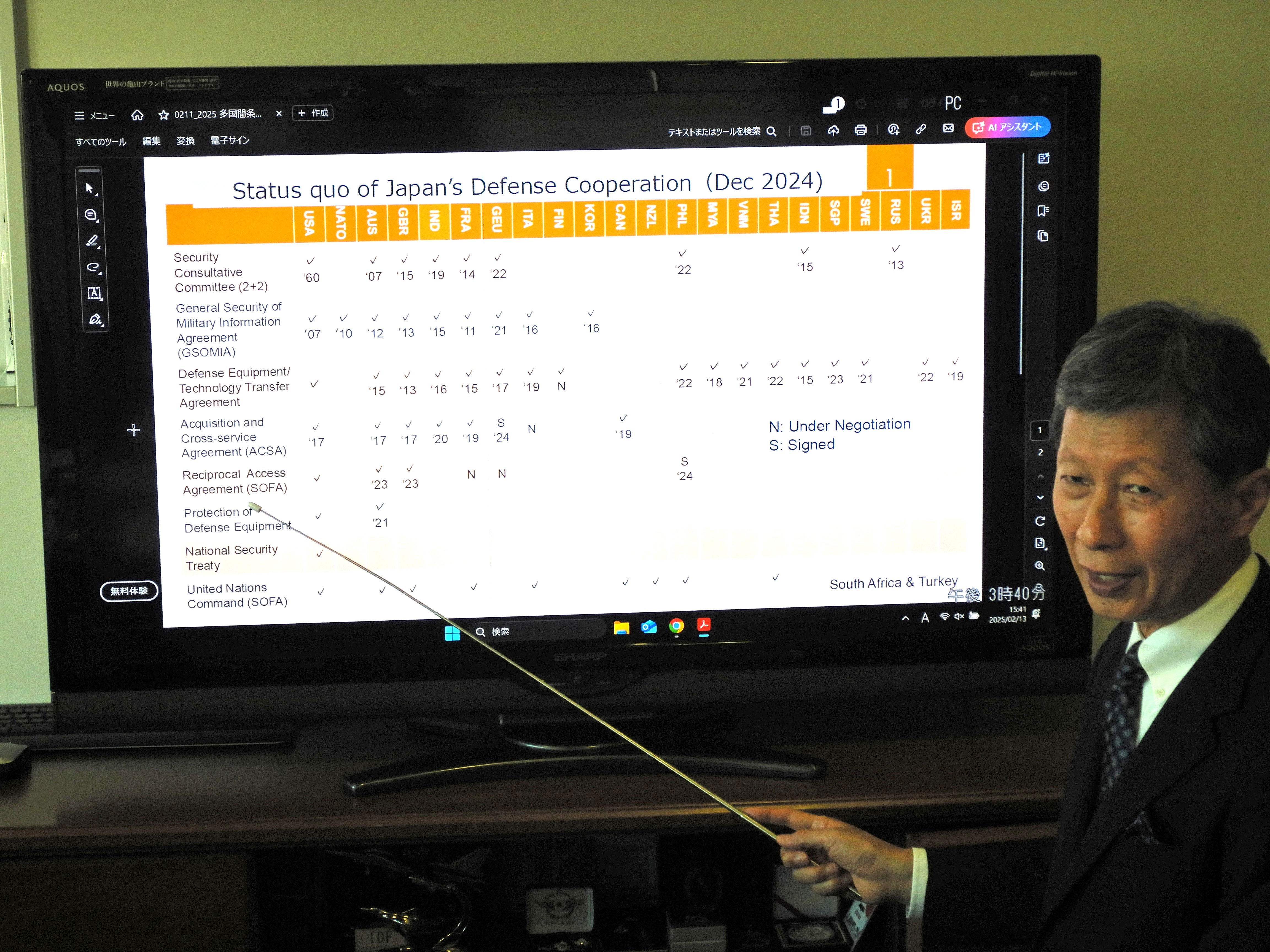

武居氏はまず日本を取り巻く現在の安全保障環境は「混沌」であることを述べた。同氏は東アジアにおける米・中・露・北の4つの核保有国のうち、中・露・北の三国が連携して日本に対し敵対している現状に対処すべく、日・米・韓三国間の協力が不可欠であると付け加えた。その後、武居氏は軍事情報包括保護協定(GSOMIA)や物品役務相互提供協定(ACSA)といった諸協定を基に「日本の防衛協力の現状」について解説した。

武居氏の説明を聞いたエンストロム氏は昨年9月にフィンランドのアンティ・ハッカネン国防大臣が来日した際、日・フィンランド間の防衛装備品・技術移転協定の交渉開始に加え、二国間での情報保護の枠組み構築に向けて検討を進めることで合意した事実を紹介した。

また、武居氏は中・台・北の現状も解説し、中国は民間RORO船の動員や艀の建造を進め、人民解放軍海軍の水上艦隊を第一列島線周辺海域に常態的に展開させようと試みるなど2027年に想定されている台湾侵攻の準備を急ピッチで進めている実例を紹介。

中国に関し、岩田氏は米中間における「造船能力」、そして「宇宙能力」の差という2つの懸念を挙げた。米は国内に7つの造船所を有しており、2025~30年の5年間で7~8隻程度の軍艦を建造することが出来る。一方、中国は民間船舶も含め、米の232倍の造船能力を有しており、軍艦においては同期間に60~70隻の建造が可能だという。この米中間の造船能力の差は早々に埋まるものではないことから、「日本など米の同盟国が米の造船能力不足をどう支援するかが1つの懸念であり、重要なポイントでもある」と述べた。また、中国は数十隻の「無人水中航走体(UUV)」を以て東シナ海の「海中優勢」を獲得しようとしている。

一説には「次の戦争は宇宙から始まる」と言われているが、「宇宙能力」についても中国は拡大を続けている。中国が保有する地球観測(EO)衛星(偵察衛星等含む)は24年の段階で438基に達している。23年には300数十基であったと言われており、衛星の製造・打ち上げ能力でも完全に米が後れを取りつつある。

最後に、「JFSSが24年7月に主催した『第4回台湾海峡危機政策シミュレーション』の教訓は何か?」とのエンストロム氏の質問に、武居氏は ①台湾の戦略的価値と台湾・台湾海峡の現状を維持する重要性 ②経済の安定成長の重要性 ③民主主義を守ることの重要性を挙げ、「これらをフィンランドを含む同志国に理解してもらえるよう努めることも教訓である」と締め括った。

欧州でも有数の親日国として知られるフィンランド。陸上自衛隊の次期装輪装甲車もフィンランド製の「パトリアAMV XP」であり、日本製鋼室蘭製作所でライセンス生産されることになっている。日本とフィンランドは防衛装備を共有する「準同盟国」であるとも言える。これらのことも鑑み、今回の意見交換も非常に有意義なものであったことをご報告する。

② ヤン・エンストロム氏

③ 日本の防衛協力の現状について解説する武居氏